Antes de incursionar de lleno en el tema de los aguadores, considero importante mencionar el porqué me llama la atención la representación de tipos populares. Así como especificar que aunque este texto se centre principalmente al rededor de la figura ya mencionada en el siglo XIX, se incursionará en otra imagen perteneciente a inicios del siglo XX que también pertenece a una tipología mexicana sin necesidad de cumplir con el oficio de aguador.

Cuando visito un lugar que no conozco, algo extraño se apodera de mi mente y en estos momentos de escritura recuerdo ese efecto al que aún no sé como llamar pero que me sucede cada vez desde la ventana de un vehículo al llegar a estos nuevos sitios. Independientemente del modo de transporte que uno tome, la primera mirada que ocurre en los lugares ajenos, se encuentra completamente maravillada. O por lo menos eso me pasa a mí. Puedo mirar casas de todo tipo, gente vestida de manera parecida o diferente a la mía, facciones distintas en las caras de los transeúntes; quizá hasta veo letreros o señales que no logro comprender; veo a la gente haciendo cosas completamente cotidianas y me parece algo interesantísimo. Creo que cuando estás de viaje, en primera instancia, no te dedicas a observar la vida de este lugar que es nuevo para ti con una mirada cruda, ni siquiera con una mirada real. No alcanzas a percibir las angustias de la gente, la suciedad inmensa de la ciudad; te olvidas de mirar las expresiones de las personas, de pensar en su economía, en su vida y, muy a tu pesar, terminas registrando momentos en fotografías y buscando los sitios turísticos que “debes visitar”. Sitios acondicionados para que tengas una idea prefabricada de lo que es el lugar y su cultura.

Considero que algo así le pudo ocurrir a menudo a los viajeros del siglo XIX al incursionarse en territorio mexicano. Sabemos que muchos venían directamente a explorar o a maravillarse por los vestigios del mundo indígena antiguo. Los viajeros venían directamente como aventureros o bajo cualquier otro trabajo que disfrazara su sed de aventura. Sin embargo, también hubieron aquellos que bajo un esquema costumbrista, hablaron y retrataron los personajes que encontraban en la ciudad. Pablo Diener menciona la importante influencia del pensamiento herderiano en los artistas y conocedores del arte en esta época, y en referencia al mismo Herder estipula :

“Con él se inicia la visión romántica de lo popular y la idea de que toda pérdida de ese legado cultural, sea en tradiciones, costumbres o poesía, constituye una pérdida en la substancia esencial de un país.” (1)

Posteriormente, en el mismo texto, el autor señala que los inicios de los “tipos populares” se dieron gracias a los artistas viajeros.

Antes de continuar, es preciso revisitar lo que se entiende como visión romántica; Clement Greenberg en Towards a Newer Laocoön en 1940, menciona una definición que me parece muy acertada sobre esta visión:

“La teoría romántica del arte era cuando el artista sentía algo y transmitía este sentimiento a su audiencia, no la situación o cosa que lo estimuló.” (2)

Sin embargo me parece un poco contradictorio al centrar la atención en las imágenes de tipos populares que los viajeros del XIX produjeron en México, debido a que, a decir verdad no logro visualizar un sentimiento por parte de la mano de los autores sino más bien un simple ejercicio de catalogación de costumbres y oficios cotidianos de los personajes representados.

Por cuestiones prácticas, para este ensayo he decidido focalizar mi principal interés en la figura del aguador, ya que aunque sea un oficio extinto, me parece relevante dentro de la sociedad mexicana; posteriormente referiré al problema de la mirada tipológica. Debo advertir que la selección de las tres imágenes que presentaré, fue meramente personal debido a que estas fueron las que me llamaron la atención para hablar del tema a tratar, aunque sinceramente considero que la idea podría aplicarse a imágenes semejantes de la época.

Aunque se tienen noticias del oficio desde el siglo XVI, se sabe que la figura del aguador existía desde que Tenochtitlán estaba en pie. (3) En ese entonces aquellos habitantes que no alcanzaban a recibir agua por la distribución de “apantles” (una especie de canales), recibían agua dulce gracias a aguadores que la transportaban en canoa (4). Posteriormente en la época colonial, con la creación de numerosos acueductos, pilas, fuentes y, sistemas de captación pluvial, los aguadores acarrearon el líquido hasta los domicilios; y finalmente, al concluir la Independencia se instauraron reglamentos del control de este oficio por parte de los gobiernos locales (5).

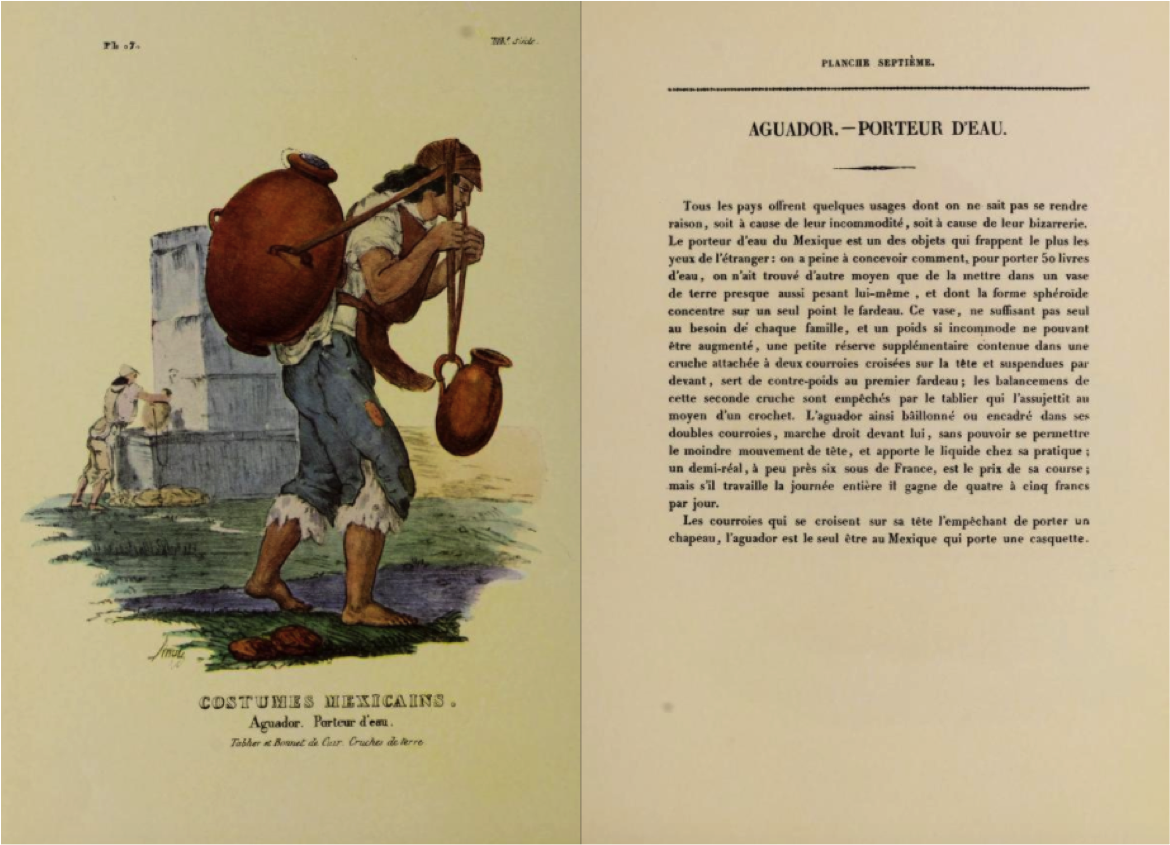

En 1828 Claudio Linati (1790-1832) publica el libro Trajes civiles, militares y religiosos de México dentro del cual dedica una sección al personaje del aguador. El libro abierto de par en par, contiene una figura ilustrativa en la página izquierda y una explicación del oficio en la página derecha. (6)

En cuanto a la página izquierda, el litógrafo italiano muestra un dibujo de un hombre de cabello negro hasta los hombros y piel bronceada, que porta una camisa blanca, pantalones parchados, y no usa zapatos. En la parte superior del cuerpo luce una especie de mandil y una gorra café unidas por lazos que crean un mecanismo de carga para el personaje. La expresión del hombre con la mirada hacia delante parece esbozar una sonrisa mientras coloca sus manos en los lazos frontales. Al fondo se puede visualizar una estructura que bien podría ser una fuente de abastecimiento de agua; en la cual se visualiza un personaje ataviado de manera muy parecida llenando lo que parece un jarro de agua. En el piso hay líneas y trazos que asemejan pasto; además, el color predominante en esta superficie es el verde y, aunque sí hay indicios de un piso azulado que podría significar la calle, el aguador va caminando por el pasto.

La ilustración previa nos da para entender una costumbre, pero a mi parecer, el imaginarnos a un aguador caminando feliz por el pasto en una ciudad hasta las casas de los habitantes es algo un poco bucólico. Por otro lado, en la explicación que se encuentra en la página derecha, nos encontramos con la afirmación del mismo Linati sobre la extrañeza de la costumbre del personaje:

Tous les pays offrent quelques usages dont on ne sait pas se rendre raison, soit à cause de leur incommodité, soit à cause de leur bizarrerie. Le porteur d’eau du Mexique est un des objets qui frappent le plus les yeux de l’étranger: on a peine à concevoir comment, pour porter 50 livres d’eau, on n’avait trouvait d’autre moyen que de la mettre dans un vase de terre presque aussi pesant lui-même, et dont la forme sphéroïde concentre sur un seul point le fardeau…

Traducción:

Todos los países ofrecen algunos usos de los cuales no encontramos la razón, sea a causa de su incomodidad, sea a causa de su rareza. El cargador de agua de México es uno de los objetos que sorprenden más a los ojos extranjeros: apenas es posible concebir cómo, para cargar 50 libras de agua, no se hubiese encontrado otro medio que poner el agua en una vasija de barro casi tan pesada como el hombre que la transporta y donde la forma esferoide concentra sobre un solo punto la carga…

Al parecer, Linati prefirió hablar del mecanismo rudimentario que tenía el cargador de agua -no era que en Europa no hubieran existido cargadores de agua, sino que sus métodos de transporte del líquido eran distintos-. Sin embargo, pareciera ser que Claudio Linati decidió no detenerse a pensar en el aguador como un sujeto, lo cual también es bastante explícito cuando se refiere al personaje con la palabra objet -objeto- en la segunda oración de su texto.

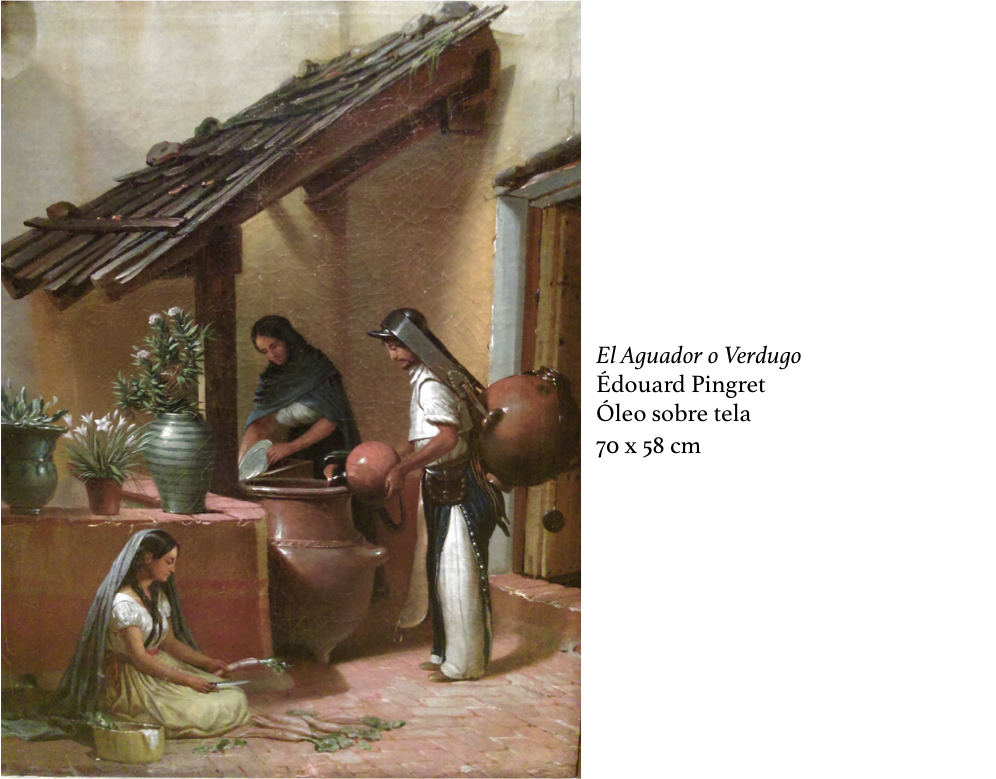

El álbum que creó este autor recorrería Europa e influiría en la manera de pensar las costumbres y lo pintoresco que tenían los oficios mexicanos ante los ojos extranjeros. Alrededor de treinta años después -aún en el siglo XIX-, un pintor francés de nombre Édouard Pingret llegaría a México y dentro de las numerosas piezas que haría en este territorio, pintaría también la figura del Aguador.

La pintura titulada El aguador muestra a tres personajes en un espacio exterior, en la parte derecha del cuadro podemos ver una puerta abierta, por lo que podríamos afirmar que los personajes están en un espacio que semeja la terraza de una casa más grande. Incluso, podríamos especular que los dueños de tal casa tienen cierto poder económico, ya que tienen dos mujeres sirviéndoles y jarrones polícromos con flores que adornan parte de un pequeño muro de contención. Pero dejemos de especular y vayamos a los hechos. Las dos figuras femeninas portan camisa blanca, faldas largas y un rebozo azulado. Ambas mujeres realizan tareas del hogar. Aquélla en los suelos corta zanahorias que toma del piso y tiene un cesto a su lado. La otra mujer se encuentra frente a una especie de fregadero con un plato que asemeja a la cerámica por su color y su brillo. Junto a ella y frente al personaje masculino, hay un recipiente de barro de gran tamaño que sirve como contenedor de agua, sustancia que vemos verter por parte del personaje masculino quien porta las dos vasijas típicas del aguador mexicano. En cuanto a este último personaje, es interesante mirar la vestimenta que porta. Pues a diferencia de la representación de Linati, su vestimenta blanca se ve pulcra, tiene una especie de mantón azul con terminados plateados sobre sus pantalones, lleva un pequeño morral con correa, y sobretodo, porta zapatos.

Si nos preguntamos por las expresiones o las vidas de estos personajes, lo único que podemos ver es la concentración en sus tareas, no tenemos elementos suficientes como para que nos interesen sus vidas más allá de eso. No hay una mirada hacia el espectador del cuadro, no hay nada que nos interpele como espectadores.

En 1859 un alemán de nombre Carl Wilheim Sartorius (1796-1872) refiere al aguador de México con las siguientes palabras:

“Aquél que ha logrado convertirse en aguador, está en camino hacia dignidades más altas. El portador de agua se admite al interior de las casas, por lo que debe ser un caballero decente y de modales relativamente refinados”. (7)

Quizá este es el aguador que Pingret pintó, uno de talle más refinado, respetado como caballero decente que camina con su oficio por toda la ciudad.

Ya para entrar en la parte final del argumento de este ensayo, debo decir que ver las imágenes puede resultar extraño para el ojo del mexicano contemporáneo, no sólo porque la profesión como tal ya no exista- aunque algunos argumentan que los aguadores del siglo XXI son los trabajadores de empresas que llevan garrafones a las casas- (8) sino porque los vendedores ambulantes de raza indígena que se siguen viendo en las ciudades, nos suscitan mucho más que las pinturas antes mencionadas.

No quiero decir que la gente sea infeliz todo el tiempo. Sin embargo, la mayoría de las veces uno puede ver en la expresión de las personas el cansancio, el hambre que no se escapa, la desesperación por lograr vender su producto ese día, el alivio que les da que se consuman sus productos al precio que demandaron; uno puede pensar en las circunstancias sociales, en la pobreza.

Creo que es importante no sólo pasar de lado tomando una foto porque parece algo “peculiar” , “típico mexicano” o “pintoresco”.� Los mexicanos no sentimos una alienación fantaseada porque sabemos que esta gente forma parte de nuestra realidad y de la gran problemática de marginación que sufre nuestro país. Una realidad que como se sabe, no ha cambiado desde que esta nación existe.

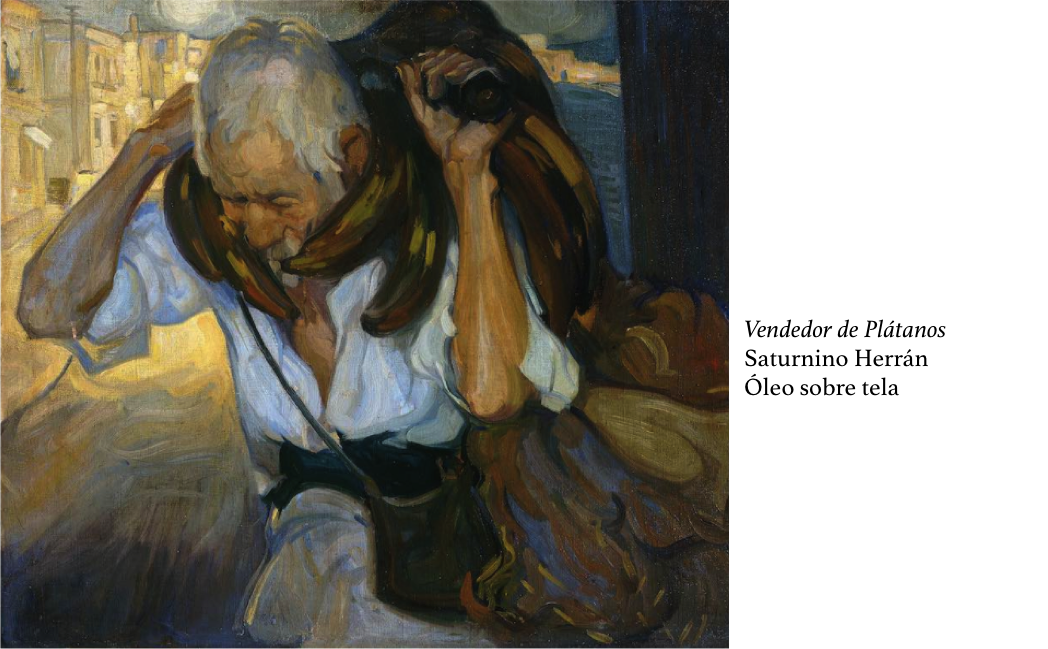

Quizá una interpretación más acertada sobre estos oficios podría ser aquella que se puede encontrar a principios del siglo XX. Por medio de la pintura Vendedor de plátanos, del artista mexicano Saturnino Herrán (1887-1918) en 1912.

En el fondo de la pintura podemos visualizar una ciudad en tonalidades amarillas, la luna o quizás el sol, ilumina parte de la escena. El personaje principal es una figura humana de un hombre entrado en años con cabellera y bigote blancos. Esta figura se encuentra en la sombra que se da por las tonalidades azuladas y negras. El hombre viste un traje de pantalón y camisa blancos y un pequeño morral que se cruza desde el hombro derecho. Su postura, encorvada por el peso de la fruta y los productos que carga, dan la impresión de que el peso es abrumador. El vendedor de plátanos está en movimiento, alejándose de una ciudad con la cara mirando al suelo. La gestualidad de sus cejas, el peso de sus párpados y la fuerza que proyectan sus manos, son suficientes para que el espectador pueda sentir que algo le pesa, es decir, que algo le preocupa profundamente al efigiado.

Aunque existen semejanzas obvias entre las imágenes tratadas como la vestimenta, la clase social y la representación pictórica de un trabajo arduo; considero de mayor importancia recalcar las diferencias de la última con las otras dos. En el Vendedor de plátanos ya se sitúa al personaje en una ciudad, se le ve caminando por ella, no en un pasto verde mirando hacia delante o vestido de manera un poco elegante mientras no tiene expresión o reacción alguna a la enorme carga que lleva sobre la espalda. En la última imagen podemos adentrarnos en la vida del vendedor y con un sentimiento extraño, entendemos tácitamente que la muerte puede acudir en cualquier momento al personaje si no logra subsistir de aquél negocio.

Estos últimos pensamientos recuerdan a la autora Cristina García Hallat y su texto Muerte en vida de Saturnino Herrán, ya que en este se refiere al artista Saturnino Herrán con las expresiones “un alma que se indaga a si misma” (9) y “…un pintor que en su propio suelo se cuestionaba el mundo al que pertenecía”. (10) A mi parecer, las referencias al pintor se pueden ver proyectadas en sus personajes. En Vendedor de plátanos, el hombre parece encontrarse en un momento reflexivo, en un momento en el que indaga su propia alma y cuestiona o reprocha la realidad en la que vive.

A modo de conclusión, me parece que el problema de continuar mirando de manera tipológica lo que se ha catalogado como ‘tipos mexicanos’ u ‘oficios pintorescos’ reside en que se consideran a los representados como objetos y no sujetos; alienando al espectador de las vidas de personas reales que tienen la capacidad de sentir, sufrir y aspirar la ilusión de algo mejor, tanto, como aquel que lo pinta, fotografía, o admira la reproducción de su imagen. Considero que deberíamos cuestionarnos si nosotros, como el grupo de artista viajeros, hacemos esto con los lugares que visitamos, ¿qué es lo que queremos verdaderamente recordar?

Muchas veces, el arte no es sólo para disfrutar una perspectiva visual de parte del artista, sino que también es una herramienta que apela a la reflexión de aquél que la mira.

✺

Referencias

(1) Pablo Diener, en «El perfil del artista viajero en el siglo XIX» en Viajeros Europeos del siglo XIX en México. México: Fomento Cultural Banamex, A.C, 1996. P.64

(2) Originalmente publicado en Partisan Review, July-August 1940; Véase Clement Greenberg, «Towards a Newer Laocoön», en Pollock and After: The Critical Debate, editado por Francis Franscina, New York: Paul Chapman Publishing Ltd, 2000. p.62

(3) Véase Rodríguez Bravo, Roxana, y Juan Salvador Rivera Sánchez. « Los tipos mexicanos de aguadores y aguadoras en la fotografía del siglo XIX: representaciones y estereotipos de género» en Agua y Territorio, nº 9. España, Jaén: Universidad de Jaén, 2017. Pp. 74-82

(4) Véase COMDA. Aguadores en el Siglo XIX. julio 2014, 7. www.comda.org.mx/aguadores-en-el-siglo-xix/ (accessed abril 14, 2020).

(5) Rodríguez Bravo, Roxana, y Juan Salvador Rivera Sánchez. « Los tipos mexicanos de aguadores y aguadoras en la fotografía del siglo XIX: representaciones y estereotipos de género» en Agua y Territorio, nº 9. España, Jaén: Universidad de Jaén, 2017. p. 78

(6) Linati, Claudio. «Aguador» en Trajes civiles, militares y religiosos de México (1828). Traducido por Justino Fernández. México, D.F: Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 1956. Pp. 155-156

(7) Mexiko. Landshchaftsbilder un Skizzen aus dem Volksleben (1850) Citado en Kari Salkjelsvik y Andrea Castro. (2018). «Los cargadores de agua. La figura literaria del aguador de Ciudad de México en el siglo XIX» en Decimonónica Revista de Producción Cultural Hispánica, vol. 15, nº 2 (verano 2018). P. 32

(8) Véase Martín Sánchez-Rodríguez, «Del barro al tereftalato de polietileno: el oficio de aguador en México» en Agua y Territorio, nº 9. España, Jaén:Universidad de Jaén, 2017. Pp. 22-33

(9) Cristina García Hallat, «Muerte en vida de Saturnino Herrán» en Grafías en torno a la historia del arte del siglo XX, Barrios, José Luis y Karen Cordero (coordinadores). México: UIA, Departamento de Arte, 2006. p. 21

(10) Idém.

✺

Quería compartirles un ensayo un poco más académico. El tema de los aguadores me parece fascinante. Saludos, xoxo

Feather Girl